newworld

Happy NeWORLD

Happy NeWORLD

「ボディビル」(=肉体を鍛えること)、これはきわめて近代的な人間の営みである。そんなことをいうと、「スポーツの研究者のくせに『古代オリンピック』を知らないのか」「私たち人間は、はるか昔から肉体を鍛えてきたではないか」と怒られるかもしれない。

たしかに、紀元前776年から始まったとされる古代オリンピックは、鍛え上げられた肉体のぶつかり合いが披露される人類史上最大の祝祭空間の一つであった。そこで血沸き肉躍る競技者たちの逞しい肉体は、民衆から尊敬のまなざしが注がれ、とりわけ勝利をつかみ取った肉体はその栄誉を讃えられ、石像となって後世まで伝え残されることもあった。

なぜ彼らの肉体はそれほどまでに讃えられたのか。それは、彼らが信奉するギリシアの神々が美しいほどに逞しい肉体をしていると想像されていたからだ。古代オリンピックの意義の一つには、乱世の時代にひと時の平和をもたらすというものがあるが、もう一つの意義に、彼らが崇拝する神々に、その肉体でもって少しでも近づき、優れた精神性を示すことで神々を讃えるというものがあった。

肉体が逞しいこと。それは古代ギリシアの人々にとって、道徳的にも優れていることを示すものだったのである。そうした思想は、「カロカガティア(美にして善なること)」という言葉で表現され、古代オリンピックの精神として重要視されている。そしてその考え方は、「健全なる精神は健全なる肉体に宿る」という言葉となって今日まで継承されている。

このように私たち人間は、肉体を鍛えてきた。しかしながら、そこでいわれているような肉体を鍛える実践は、はたして今日でいうところの「ボディビル」と同じものなのであろうか。

ボディビルが行われるトレーニングジムは、まるで工場のような空間として存在する。ジムに置かれたトレーニングマシンは、鍛える部位ごとに整然と並べられており、チェストプレス用のマシンの横には、チェストフライ用のマシンが置かれている。また少し凝ったジムであれば、その横に上部大胸筋を鍛えるインクラインマシンが置かれていることもあるだろう。

トレーニングマシンの最大の特徴は、決まりきった動きしかできない点にある。利用者は、そのマシンを並べられた順番通りに、何度も同じ動きを繰り返しこなすことによって、バランスよく肉体を鍛えることができる。それはダンベルやバーベルを使ったトレーニングも同様だ。どこの筋肉をどのように鍛えるのか、その目的に合わせたプランがいくつもあり、それをマニュアル通りにこなしていく。こうした道具を使いながら行われるボディビルの様子は、まさに肉体(body)が工場のベルトコンベアにのせられて作り上げられていく(build)ような光景、「近代的」な光景なのだ。

だが、いかにボディビルが工場のようなシステマチックなものであったとしても、理想の肉体を手にすることはかなり困難である。ボディビルダーになろうとする者には、厳しいトレーニングや節制に耐えることなどそれ相応の覚悟が求められる。

加えて、理想の肉体を手にすることは不可能に近い。人間の肉体は、鉄や石のように半永久的に変化することのない物質になることはない。人間の肉体は、常に状態変化を引き起こす“フレッシュ(=新鮮;肉)”な物質なのだ。

さらに、「理想の肉体」それ自体もまた変化するということを忘れてはならない。人間は欲望を掻き立て続ける生き物だ。何かを手に入れれば、別の何かが欲しくなる。肉体も同様に、もっと上、さらなる理想が想定され目指されるようになる。その意味でボディビルとは「果てなき渇望」(増田、2012)なのであり、それゆえに人間は新しいトレーニング法や、マシンやサプリメントを含めた技術を生み出しているのである。

「ボディビル」の文化。このような文化を人間はどのように生み出してきたのであろうか。システマチックに肉体を鍛え上げ、より強くより逞しくすることを、人間はどのように欲望するようになったのであろうか。

そうしたボディビルの歴史は、すでにいくつかの文献で書かれている。それらを読み込んでいくと、肉体への欲望やそれに付随する文化の誕生には「社会的なもの」の影響があることが少しずつわかってくる。

ボディビルという文化が登場した社会、それは「近代社会」 [1]である。

「近代社会」とは、強い人間こそが求められ、弱い人間は淘汰される社会であった。その思想の発端となったのが、ダーウィンによって発表された『種の起源』(1853年)である。同書は、生物の適者生存について書かれたものであったが、人間も生物である以上、その環境により良く適応した人間のみが生き残り、そうでなければ退化し滅ぶという優生思想(ダーウィニズム)を生む論拠をなったものだ。こうした思想は、利潤追求や特定人種や性別による支配や差別を合理化するために用いられ、欧米諸国による植民地支配や、黒人やユダヤ人に対する人種差別などの近代帝国主義の思想的正当化の一翼を担うものとなっていた。

この思想を背景として生まれたのが、「フィジカル・カルチャー」という文化であった。「フィジカル・カルチャー」とは、19世紀末のイギリスやアメリカ、ドイツで流行し、その後他のヨーロッパ諸国やその植民地国、そして日本を含むアジアなどに伝播したもので、現在のボディビルやフィットネスの元祖ともいえるものである。また、それは学校体育で行われていた「体操」や、民衆のなかでお祭り的に行われていた「石上げ」や「力くらべ」などに文化的な系譜をもつ。

こんにち行われているボディビルやフィットネスは、世界中で幅広く人々に受け入れられているというイメージがあるが、当初フィジカル・カルチャーは、上流階級の文化という側面をもっていた。

フィジカル・カルチャーが普及する最初期のパーソナルトレーナーであるルートリッヒ・ダーラチャー(1844年生まれ)は、「ストロングマン」という愛称で欧米を渡り歩き、デンマーク、ノルウェー、イギリス、ギリシア、ロシアの王室メンバーをはじめ、コーネリアス・ヴァンダービルト二世やJ.P.モルガンJrのような上流階級のメンバーにトレーニングを指導していた。王室メンバーや大富豪たちがこぞって肉体を鍛えていたことの背景に、社会における優生思想の広がりがあったことは想像に難くないだろう。

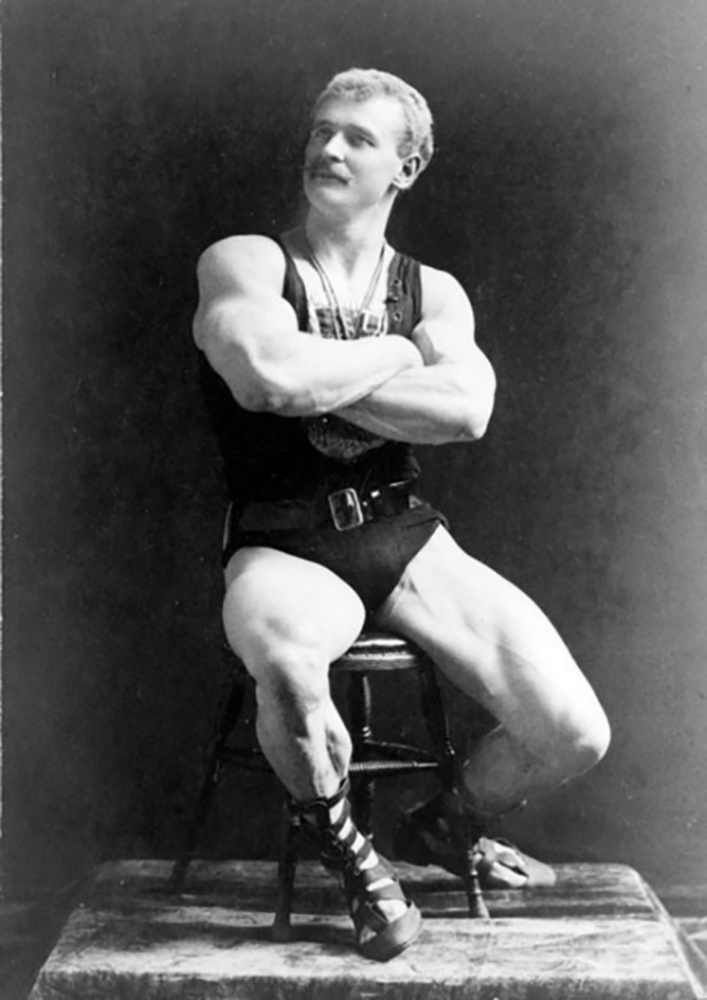

そしてこのダーラチャーの門下生のなかにいたのが、「近代ボディビルの父」とされるユージン・サンドウ(1867年生まれ)である。プロイセン王国出身のサンドウは、10歳の時にイタリアで古代ギリシア文化にふれると、その美しく逞しい肉体に憧れを抱き、ダーラチャーの下でトレーニングを学び始める。その後サンドウは、ショーやサーカスで怪力パフォーマンスを行い、生計を立てるようになった。

そんな彼が「近代ボディビルの父」と呼ばれるほど有名になったのは、1893年にアメリカで開催された「シカゴ万国博覧会」がきっかけであった。彼はその会場で怪力パフォーマンスをやってみせ、会場中の目を奪ったのである。多くの観客がサンドウに注目したのは、彼のパフォーマンスが圧巻だったからではない。そうではなく、彼の肉体が、想像でしかなかった古代ギリシアの肉体美を彷彿とさせると同時に、その肉体を生み出す方法がまさに万博のテーマであった「科学技術の発展と工業への応用」を象徴していたからだ。つまり、サンドウの逞しい肉体は、古さと新しさが一体となった新しい人間像を示すものだったのである。

そして、このことをきっかけにして、筋肉のグローバリゼーションが沸き起こる。

サンドウは、翌年1894年に自身のトレーニング法を理論的に書いた“Sandow’s System of Physical Training”を出版する。すると同書は瞬く間に欧米諸国で広まり、多くのトレーニング愛好者を誕生させていった。また彼の逞しい肉体は、同年に設立された映画会社エジソン・スタジオのフィルムに収められ、映像を通じて世界に発信された。そして1901年には、イギリス・ロンドンの由緒ある劇場ロイヤル・アルバート・ホールで世界初となる“ボディコンテスト”を開催することとなった。この時の審査員には、かの有名なアーサー・コナン・ドイルがいた。

その後も、サンドウの肉体はグローバルに躍動する。サンドウは、南アフリカやオーストラリア、ニュージーランド、インドといった当時のイギリス植民地に赴き、ショーやトレーニング指導を行った。彼は赴いた各地で「男らしさ」の文化的アイコンとなり、フィジカル・カルチャーの芽を生んでいったのである。

サンドウの肉体は、イギリスが植民地政策を推し進める上で重要な役割を果たしていた。なぜなら、彼の肉体は、支配下にある現地の人々に欧米文化の歴史性と先進性を同時に映し出す優れたメディアであったからだ。現地の人々がサンドウの提示する新しい人間像へ欲望を掻き立てれば立てるほど、それは植民地支配の成功を裏付けるものとなった。つまり、サンドウの肉体は「文化帝国主義」(トムリンソン、1997)の一翼を担っていたのである。

サンドウはボディビルを世界中に広めるきっかけとなったが、それを一般人にも手に届く日常的な文化としたのはジョー・ウイダーであった。読者のみなさんも一度は「ウイダーinゼリー」を購入したことがあるのではないだろうか。いまはもう商品からその名は消えてしまったようだが、あの「ウイダー」である。

ウイダーはボディビル文化の発展にさまざまな貢献をしてきた。彼の数ある功績のなかには、国際ボディビル連盟(IFBB)の設立やアーノルド・シュワルツェネッガーという世界的スターの育成などさまざまあるが、ここではウイダーがいかにボディビルを日常的な風景としたのかについて簡単に述べておきたい。

1919年にポーランドからのユダヤ系移民の息子としてカナダで生まれたウイダーは、幼い頃から肉体を鍛えることに日常的に触れていた。彼の家族は、カナダで初となる栄養補助食品販売会社“Weider Nutrition”(現Weider Global Nutrition)を設立し、サプリメントやカロリーバーなどを販売していた。ウイダーはその傍らでトレーニングに励み、学生時代はウェイトリフティングの選手として活躍していた。

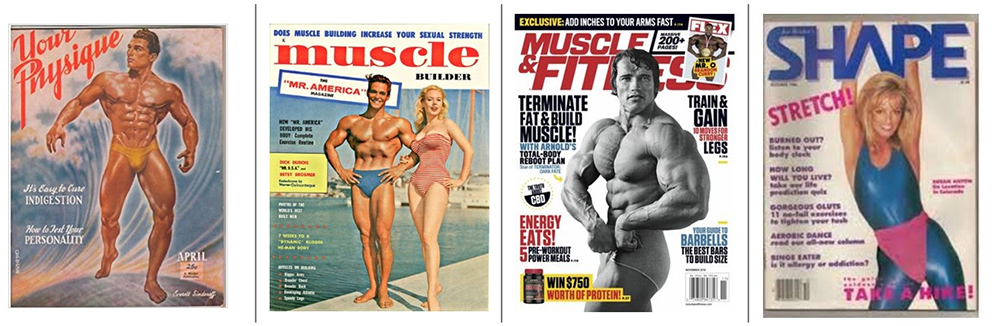

そんな環境で過ごしていたウイダーは、20歳になると自身最初のトレーニング雑誌“Your Physique”を出版し、またバーベルなどのトレーニング器具を開発・販売する会社を立ち上げる。その後第二次世界大戦が終結すると、ウイダーは弟のベンとともにIFBBを設立、ボディビル文化とともにウイダー社の存在がカナダやアメリカで知られるようになる。こうしてウイダー社の知名度が徐々に上がりはじめると、ウイダーは“Your Physique”から“Muscle Builder”へと雑誌を刷新し(1953年)、ボディビルをより商業的に扱うようになった。

雑誌はボディビルのイメージを方向づけ、人々の欲望を掻き立てる重要なメディアとなる。ゆえにウイダーは、ボディビルを日常的なものにするための「イメージ」づくりにこだわっていた。ウイダーが映し出すボディビルのイメージは、サンドウの時代にあった帝国主義的な肉体(優生思想や軍事思想)ではなく、個人的な生き方やファッションとしての肉体であった。とりわけ、ビジネスや異性愛に関する話題は、男性たちをボディビルへと惹きつける重要なテーマであった。

そして1970年代になると、その色はより強さを増し始める。その背景にあったのが、女性の社会進出に伴う「フィットネス」ブームである。1970年代のアメリカは「TitleⅨ(教育における男女の機会均等法)」が制定されるなど、女性の生き方に大きな変化が表れ始めた時代であり、とりわけスポーツ活動への女性の進出は目覚ましかった。勘の鋭いウイダーはそこに商機を見いだすと、1980年に“Muscle Builder”を“Muscle&Fitness”に鞍替えし、翌年には初の女性トレーニング雑誌“Shape”を創刊する。女性たちを「ウイダー帝国」へと囲い込んでいったのである。

ジョー・ウイダーという存在や彼の会社を誰もが知るほどに大きくしたのは、彼が提供してきたトレーニング器具やサプリメントではなく、こうした出版物である。雑誌を通じたボディビルやフィットネスのイメージづくりは、それらの文化を日常的な風景にするうえで重要な役割を果たしたのである。

サンドウやウイダー、あるいはボディビルそれ自体の歴史については、これまでもさまざまな著書で紹介されているため、気になる方々にはぜひそちらを読んでもらいたい [2]

(その多くが未邦訳であることは大変残念である)。それらの著書を読むことで、私たち人間の肉体への欲望がいかに社会のなかで作られ、掻き立てられてきたのかを知ることができるだろう。

だいぶ前置きが長くなったが、この連載ではこうした社会学的な視点に依拠しながら、日本のなかでボディビル文化がどのように根付き、展開していったのか、つまり日本の肉体構築の文化史について書いていこうと思う。ボディビルの歴史についての著書は、ボディビル文化の中心地である欧米の、しかも白人中心の視点から書かれたものがほとんどであった。しかし、この連載では、あえて非西洋である日本でどのようにボディビルの文化が立ち上がり、変遷していくのかについて書いてみたい。

日本は、欧米の植民地国を除くと、世界でも最も早く逞しい肉体を欲望した非西洋国の一つである。その理由は、日本が欧米列強に負けない国家を建設しようと考えていたことにある。日本も欧米と同様に優生思想を取り入れ、主に体操を通じて、国民の肉体を壮健なものにしようとしていたのだ [3]。もちろん、サンドウのボディビル理論も輸入された。しかし、サンドウのボディビル理論は、彼が求めていた筋骨隆々とした肉体を作るためではなく、軍事や産業において有用な肉体を作ることを目的としたいわゆる「体操」の一つとして捉えられていた。

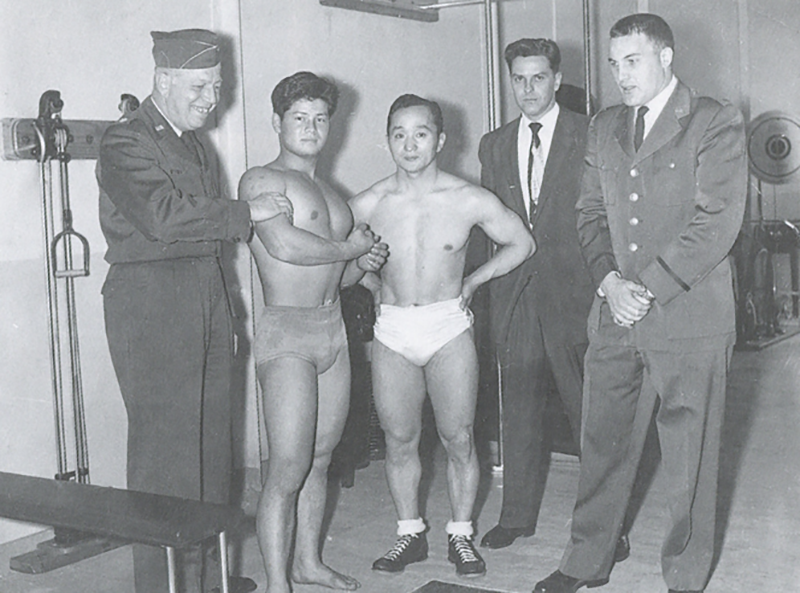

日本に「ボディビル」というものが登場したのは、第二次世界大戦後のことである。敗戦とアメリカによる占領の経験が、日本に「ボディビル」文化を生じさせるきっかけとなった。この連載の執筆はここから始める予定である。戦後の日本人が、どのようにボディビルを行い始めていくのか、彼らが自らの肉体についてどのように考え、どのように理想的な肉体を作り出していくのかについてまずは書いてみようと思う。

その後も、日本では時代や社会の変化とともに、肉体に対する向き合い方が変化してきた。1964年に開催された東京オリンピックは、多くの国民が肉体を意識する契機となった。高度経済成長期から1980年代のおける新自由主義的経済への移行は、肉体にどのように配慮するのかという点で大きな転換点となった。

さらに、1980年代には女性ボディビルダーも誕生し、女性と肉体の関係に新たな価値観をもたらした。平成に入ると日本は「フィットネス」がブームとなり、数多くのフィットネス企業が誕生するなか、ボディビルのメッカであったゴールドジムが日本に初出店した。

そして今日、ボディビルやフィットネスの文化はデジタルテクノロジーと結びつくことによって、新たな様相を見せ始めている。スマートフォンは「自撮り」文化を誕生させ、「フィジーク」という新しい肉体のモデルを生み出した。また、スマートウォッチによる生体情報の見える化や、新型コロナのパンデミックに伴うオンラインフィットネスの爆発的普及は肉体への向き合い方により一層の変化を生じさせている。

「2020ゴールドジムジャパンカップ・メンズフィジーク176㎝超級フォーストコール」ゴールドジムジャパン公式

この連載では、このように戦後から現代に至るまで幅広く肉体構築の歴史を渉猟することにより、日本人にとっての「肉体」に対する意識がどのように生まれ、変遷していくのかについて明らかにしていく。そのことによって、いかにも生物学的な存在であるこの「肉体」が、実は社会によってその輪郭が定められ、意味づけられていくのかの一端が浮かび上がってくるのではないだろうか。

[1] ここでいう「近代」とは、議会制民主主義や産業革命などの現代社会の基礎をなす社会システムが作られた19世紀前半~20世紀前半のことを指す。

[2] Chapman David L著“Sandow The Magnificent”(1994)やDutton Kenneth R著 “The Perfectible Body”(1995) 、Fair John D著 “Mr. America” (2015)など。

[3] 佐々木浩雄著『体操の日本近代』(2016)や権学俊著『スポーツとナショナリズムの歴史社会学』(2021)を参照のこと。

Kazuma TAKEZAKI

成城大学グローカル研究センターPD研究員。専門は、スポーツ社会学、カルチュラルス・タディーズ。

論文に、「男性高齢者の老いゆく身体と身体実践」(『スポーツ社会学研究』23巻1号、2015)、「身体とジェンダーの系譜学的思考」(『現代スポーツ評論』41巻、創文企画、2019)、「戦後日本における男性身体観の形成と揺らぎ」(『体育学研究』64巻、2019)「戦後日本における女性身体美文化の系譜学的研究」(『体育学研究』65巻、2020)など。著書に、『日本代表論』(分担執筆、せりか書房、2020)。共翻訳書に、マーゴ・デメッロ『ボディ・スタディーズ』(晃洋書房、2017)など。